NL3 Kulturland

NL3.1 Landwirtschaftsflächen

Ausgangslage

Die Landwirtschaft dient der Erzeugung von Nahrungsmitteln, der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Pflege der Kulturlandschaft, der ökologischen Vernetzung und – unter Gewährleistung der Produktionsfunktion – der Erholung in der offenen Landschaft (Naturerfahrungen, Bewegungsaktivität) (vgl. Art. 16 RPG).

Die Kantone stellen fest, welche Gebiete sich für die Landwirtschaft eignen (s. Art. 6 Abs. 2 lit. a RPG) (Festlegung von Fruchtfolgeflächen siehe NL3.2 Fruchtfolgeflächen). Landwirtschaftszonen sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Das Bauen ausserhalb der Bauzonen wird im Baubewilligungsverfahren nach den bundesrechtlichen Vorgaben – und ergänzend nach der kantonalen Gesetzgebung (insbesondere in Verbindung mit dem Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz vom 25. Januar 1995) – geregelt. In Gebieten, welche im Zonenplan durch die Landschaftsschutzzone gemäss § 42 des kantonalen Bau- und Planungsgesetzes überlagert werden, sind landwirtschaftliche Bauten und Anlagen nicht zulässig.

Gemäss Art. 18b des eidgenössischen Natur- und Heimatschutzgesetzes sorgen die Kantone in intensiv genutzten Gebieten auch ausserhalb der Siedlungen für ökologischen Ausgleich, u.a. mit Hecken und anderen naturnahen Elementen standortgemässer Vegetation. Dabei sind die Interessen der landwirtschaftlichen Nutzung zu berücksichtigen.

Das Vernetzungskonzept gemäss Direktzahlungsvereinbarung (DZV) des Kantons Basel-Stadt, welches 2014 erstellt wurde, ist Voraussetzung zur Erlangung der Beiträge für die Vernetzung von Biodiversitätsförderflächen im Sinne der DZV Art. 61 und Art. 62.

Im Kanton Basel-Stadt wurden die Landwirtschaftsgebiete ausserhalb des Siedlungsgebietes zonenrechtlich festgesetzt1 und gelten als gesichert. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche (inkl. Rebbau) umfasst 345 ha (rund 9% des Kantonsgebiets).

Die Landwirtschaftsgebiete als mehrheitlich wertvolle Kulturlandschaften grenzen vor allem an das Siedlungsgebiet und an den Wald und werden teilweise von weiteren Nutzungen überlagert (z.B. Wassergewinnung im Bereich der Langen Erlen). Im Bereich Landschaftspark Wiese werden die Nutzungskonflikte mit einem Landschaftsrichtplan2 geregelt.

Das Landwirtschaftsgebiet als Kulturlandschaft ist auch ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Aufgrund der mehrheitlich intensiv betriebenen Landwirtschaft in den tieferen Lagen der Schweiz gelten viele «Kulturfolger» als bedroht. Die Fragmentierung und Eintönigkeit des Lebensraums, intensive Erholungsnutzung sowie Schadstoff- und Nährstoffbelastung in den Böden setzen der Artenvielfalt im Kulturland stark zu. Die Folgen der globalen Klimaveränderung wie abnehmende Sommerniederschläge und längere Trockenperioden erfordern eine Anpassung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung.

Zielsetzungen

Die Landwirtschaftsfläche soll in ihrem Umfang erhalten bleiben und unter Sicherung und Weiterentwicklung der Landschaftsqualitäten eine zukunftsfähige, klimaangepasste und nachhaltige Landwirtschaft gewährleisten. Die Bodenfruchtbarkeit soll erhalten und verbessert werden.

Die strukturreiche Kulturlandschaft als Lebensraum für Flora und Fauna soll erhalten und unter Berücksichtigung weiterer Nutzungen und Funktionen aufgewertet werden. Dies erfolgt z.B. durch Aufwertung und Neuanlage von Biodiversitätsförderflächen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Vernetzung der verschiedenen Lebensräume soll gesichert werden (siehe auch NL2.2 Biotopverbund und NL2.3 Wildtierkorridore).

Unter Berücksichtigung weiterer Funktionen und um die landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion erlebbar zu machen, sollen Freiräume im Landwirtschaftsgebiet für die verträgliche Extensiverholung massvoll weiterentwickelt werden.

Strategie/ST

12

- Beschluss des Grossen Rates vom 8. Juni 1994 betreffend die Eignung der Gebiete für Landwirtschaft und die Festsetzung der Landwirtschaftsgebiete (Zone). Beschluss Einwohnerrat Riehen vom 27. November 2014 sowie vom 24. September 2015 betreffend Zonenplanrevision Riehen.

- Landschaftsrichtplan «Landschaftspark Wiese», RRB vom 16. Januar 2001.

Planungsgrundsätze

A. Das Landwirtschaftsgebiet dient primär der Erzeugung von Nahrungsmitteln sowie der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Pflege der strukturreichen Kulturlandschaft, als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, der ökologischen Vernetzung und – unter Gewährleistung der Produktionsfunktion – der extensiven Erholung in der offenen Landschaft.

B. Das Landwirtschaftsgebiet ist zonenrechtlich zu sichern.

C. Der Flächenbestand zum Zeitpunkt dieses Beschlusses ist grundsätzlich zu sichern. Für aus gesamtplanerischer Sicht zweckmässige Erweiterungen des Siedlungsgebietes, für welche landwirtschaftlich genutztes Landwirtschaftsgebiet beansprucht wird, sind soweit möglich Ersatzangebote zu schaffen.

Planungsanweisung

- Das WSU aktualisiert bis 2027 in Zusammenarbeit mit dem BVD und den Gemeinden sowie in Abstimmung mit dem Kanton Basel-Landschaft das Vernetzungskonzept DZV des Kantons Basel-Stadt für den flächendeckenden Erhalt von Vernetzungsbeiträgen des Bundes.

NL3.2 Fruchtfolgeflächen

Ausgangslage

Fruchtfolgeflächen (FFF) sind bezüglich Produktion von Nahrungsmitteln der wertvollste Bestandteil der Landwirtschaftsfläche. Sie umfassen gemäss Art. 26 Abs. 1 der eidgenössischen Raumplanungsverordnung (RPV) vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen. Ein Mindestumfang an FFF wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährt leitet werden kann (Art. 26 Abs. 3 RPV). Gemäss Art. 30 RPV sorgen die Kantone dafür, dass die FFF den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden, zeigen in ihren Richtplänen die dazu erforderlichen Massnahmen auf und stellen sicher, dass ihr Anteil am Mindestumfang der FFF gemäss Sachplan des Bundes (Sachplan FFF) dauernd erhalten bleibt. Gemäss Art. 15 Abs. 3 RPG sind bei der Festlegung von Bauzonen die FFF zu erhalten sowie Natur und Landschaft zu schonen.

Der Mindestumfang der FFF und deren Aufteilung auf die Kantone sind im Sachplan FFF verbindlich festgelegt. Der Sachplan hat zum Ziel, die besten Landwirtschaftsböden der Schweiz langfristig in ihrer Qualität und Quantität zu sichern.

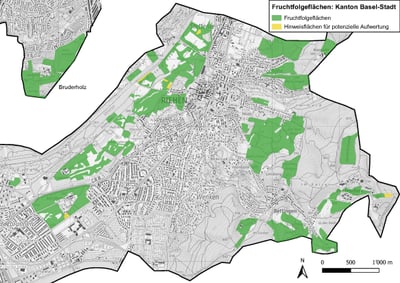

Der Kanton Basel-Stadt muss gemäss Sachplan mindestens 240 ha FFF sichern. Die FFF wurden am 8. Juni 1994 erstmals ausgeschieden. Anlässlich des neu überarbeiteten Sachplans wurden die FFF im Kanton 2023 aktualisiert und auf verlässliche Bodenkarten abgestützt (FFF-Inventar). Der Kanton Basel-Stadt verfügt heute über insgesamt 270.4 ha anrechenbare FFF. Hiervon liegen 5.8 ha innerhalb des Gewässerraums. In Bezug auf das festgesetzte Mindestkontingent von 240 ha beträgt der Saldo dementsprechend +30.4 ha. Die FFF im Kanton sind grundsätzlich der Landwirtschaftszone zugewiesen (siehe § 41 BPG).

Gemäss Grundsatz 7 des Sachplans FFF bezeichnen die Kantone Böden, welche für eine Aufwertung oder Rekultivierung in Frage kommen. Aufgenommen wurden anthropogen veränderte Bodenpolygone, welche aktuell die FFF-Qualitätsbedingungen, insbesondere aufgrund der pflanzennutzbaren Gründigkeit, nicht erfüllen, jedoch von der Lage (Hangneigung, Zone) her für eine FFF-Aufwertung in Frage kommen. Dies betrifft aktuell sechs Polygone mit einer Gesamtfläche von ca. 2.3 ha. Diese Flächen grenzen an bereits inventarisierte FFF.

Zielsetzungen

Die landwirtschaftlich besten Böden im Sinne des Sachplans FFF sind gestützt auf verlässliche Bodenkarten (FFF-Inventar) raumplanerisch langfristig zu sichern.

Das Mindestkontingent von 240 ha FFF darf nicht unterschritten werden. Der Verbrauch von FFF ist möglichst zu minimieren.

Strategie/ST

12

Leitsätze

nl6-7

Planungsgrundsätze

A. Die Fruchtfolgeflächen (FFF) sind vollumfänglich zu schonen. Der Verbrauch von FFF, beispielsweise durch Versiegelung, Bodenabtrag oder andere Eingriffe, ist zu minimieren.

B. Einem allfälligen Verbrauch geht eine Interessensabwägung inkl. einer Prüfung von Standortalternativen voraus.

C. Das kantonale Kontingent von 240 ha ist vollumfänglich zu sichern.

D. Grundsätzlich ist der Verbrauch von FFF ab einer Grösse von 0.25 ha durch gleichwertige Böden im gleichen Umfang zu kompensieren. Davon ausgenommen sind durch Planungen beanspruchte FFF, wenn die Planung kantonal wichtige Ziele verfolgt, welche ohne die Beanspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden können – dies unter der Prämisse des Erhalts des kantonalen Kontingents (Planungsgrundsatz C). Wichtige Ziele können je nach Einzelfall insbesondere sein:

- Planungen und Vorhaben, die im kantonalen Richtplan festgesetzt sind;

- Verwirklichung von übergeordneten öffentlicher Infrastrukturvorhaben;

- Verwirklichung von Vorhaben für die Erfüllung von öffentlichen Aufgaben, wie die Trinkwassergewinnung, Trinkwasserversorgung, Energiegewinnung, Schutz vor Naturgefahren, Aufwertung von Gewässern.

E. Mit der Ausweisung der potenziellen Aufwertungsflächen lässt sich kein Anspruch auf Kompensation verbrauchter FFF ableiten. Die Eignung für eine FFF-Kompensation respektive die Bewilligungsfähigkeit eines entsprechenden Projekts muss im Rahmen eines Planungs- und Baubewilligungsverfahrens abschliessend geprüft werden.

F. Gesuchstellende von Vorhaben, welche FFF beanspruchen, melden sich frühzeitig bei der zuständigen Dienststelle des BVD.

G. Die FFF sind in der Nutzungsplanung der Landwirtschaftszone, ggf. einer anderen Zone mit entsprechendem Schutz (z.B. Grünzone) zuzuweisen.

Planungsanweisungen

- Das BVD erarbeitet in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem WSU bis 2026 ein Merkblatt zum Umgang mit FFF und klärt darin das Vorgehen und die Zuständigkeiten bei Kompensationsmassnahmen.

- Das BVD aktualisiert mit Unterstützung der Gemeinden die Geodaten zu den FFF-Inventaren im Sinne einer Fortschreibung und publiziert diese öffentlich auf dem nationalen Geoportal.

Örtliche Festlegungen (in Richtplankarte)

Nr. | Massnahme | Koordinationsstand |

|---|---|---|

a) | Fruchtfolgeflächen (FFF) | Festsetzung |

Massnahmen/Details zu den örtlichen Festlegungen

a) Fruchtfolgenflächen (FFF)

Die FFF im Kanton sind grundsätzlich der Landwirtschaftszone zugewiesen. Teilweise sind sie auch als Grünzone mit überlagernder Naturschon-, Naturschutz- oder Landschaftsschutzzone ausgewiesen. Damit werden Gebiete ausserhalb des Siedlungsgebiets bezeichnet, in denen neben der landwirtschaftlichen Produktion auch die Funktionen der naturbezogenen Naherholung und der naturräumlichen Aufwertung eine hohe Gewichtung erfahren sollen. Infolge der strengen Beschränkungen für bauliche Massnahmen in der Grünzone unterliegt in diesen Gebieten die Ressource Boden auch künftig einem besonderen Schutz, womit das landwirtschaftliche Produktionspotenzial deshalb dauerhaft erhalten bleibt.

In Gebieten mit Kleingärten, die den Grünzonen mit überlagerten speziellen Nutzungsvorschriften zugewiesen sind, ist die Erhaltung nicht sichergestellt. Deshalb werden diese analog den Flächen mit Freizeitgärten nicht dem FFF-Kontingent angerechnet.

NL3.3 Boden

Ausgangslage

Der Boden stellt eine ökologisch und ökonomisch höchst wertvolle, in menschlichen Zeitmassstäben nicht erneuerbare Ressource dar und ist zusammen mit Wasser und Luft eine zentrale Grundlage für das Leben. Die Bodenstrategie Schweiz1 zeigt Wege zum nachhaltigen Umgang mit dem Boden auf.

Der Boden erfüllt vielfältige Funktionen: er ist Lebensraum für viele Arten (Lebensraumfunktion), er hat die Fähigkeit Wasser-, Stoff- und Energiekreisläufe zu regulieren (Regulierungsfunktion), mit ihm ist es uns möglich Nahrungs- und Futtermittel zu produzieren (Produktionsfunktion), er dient als Baugrund (Trägerfunktion), in ihm stecken Rohstoffe (Rohstofffunktion) und die Informationen zur geschichtlichen Vergangenheit (Archivfunktion). Aufgrund dieser vielfältigen Funktionen ist der Boden ein Querschnittsthema und betrifft alle Sachbereiche.

Der Boden nimmt auch für das Klima eine wichtige Rolle ein. Er ist nach den Ozeanen der zweitgrösste Kohlenstoffspeicher. In Zukunft kann voraussichtlich zusätzlicher Kohlenstoff in ihm gespeichert werden.

Sämtliche Bodennutzungen haben Auswirkungen auf die Bodeneigenschaften und beeinflussen damit die Funktionen, die der Boden erfüllen kann. Negative Auswirkungen auf den Boden haben die Bodenversiegelung für Siedlung und Infrastruktur, die Bodenerosion, die Bodenverdichtung sowie der Eintrag von Schadstoffen.

Zielsetzungen

Der Boden soll geschont und vor dauerhaften Verdichtungen, Erosion und schädlichen Belastungen zur Gewährleistung der Bodenfunktionen geschützt werden. Deshalb erfolgt die landwirtschaftliche Nutzung bodenschonend.

Im Siedlungsgebiet sollen die Böden die für den jeweiligen Standort bedeutsamen Bodenfunktionen möglichst gut erfüllen können und einen Beitrag für die Lebensqualität, die Klimaanpassung und die Biodiversität leisten.

Strategie/ST

12

Leitsätze

nl7

Planungsgrundsätze

A. Zur Gewährleistung der Bodenfunktionen ist der Boden als nicht erneuerbare Ressource zu schonen und vor negativen Einflüssen und Belastungen zu schützen.

B. Bei Planungen im Siedlungsgebiet werden Grundlagen und Daten zur Bodenqualität berücksichtigt, mit dem Ziel, möglichst viele Bodenfunktionen langfristig zu erhalten.

C. Der Versiegelungsgrad ist zu minimieren. Unterbauungen von unversiegelten Freiräumen sind möglichst zu vermeiden.

Städtebau & Architektur

Öffnungszeiten

Mo-Fr 8.00-12.00 / Mo-Do 13.30-17.00 und Fr 13.30-16.00