NL1 Landschaft

NL1.1 Landschaftsräume

Ausgangslage

Bund, Kantone und Gemeinden unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung die Bestrebungen, die Landschaft zu schützen (s. Art. 1 Abs. 2 lit. a RPG). Das Landschaftskonzept Schweiz (LKS) legt als Planungsinstrument des Bundes den Rahmen für die kohärente, qualitätsorientierte Entwicklung der Landschaft als Wohn-, Arbeits-, Erholungs-, Bewegungs-, Kultur- und Wirtschaftsraum sowie als räumliche Basis für die Biodiversität fest.

Das Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) des Kantons Basel-Stadt bezeichnet «reich gegliederte sowie traditionelle Kulturlandschaften» und «Landschaften mit Hochstamm-Obstbäumen» als typische Landschaften (§ 4 Abs. 1 NLG). Dabei handelt es sich um schützenswerte Objekte (§ 3 NLG).

Bei den Landschaftsschutzgebieten handelt es sich um weitgehend unverbaute Landschaftsbereiche, die sich durch ortstypische Vielfalt, Eigenart und Schönheit auszeichnen und die in ihrem charakteristischen Nebeneinander verschiedener Lebensraumtypen zu erhalten und aufzuwerten sind. Teilräume sind als Landschaftsschutz- oder Landschaftsschonzone in den kommunalen Nutzungsplänen enthalten.

Obschon Basel-Stadt über wenig unbebautes Land verfügt, sind kleinflächig schöne Landschaften vorhanden. Es handelt sich um Gebiete, die trotz Eingriffen geomorphologisch prägnant wahrzunehmen sind und dadurch ein ästhetisch reizvolles Ganzes bilden. Hier finden sich Elemente traditioneller Landnutzung, die allerdings teils aufgewertet werden müssen (z.B. Wässermatten, Lössäcker mit Begleitflora, Blumenwiesen mit Hochstammobstbäumen) und teils gegen den Druck anderer Nutzungsansprüche zu sichern sind. Aufgrund der Lage der Landschaft in unmittelbarer Nähe zu den städtischen Bereichen ist der Druck durch Erholungssuchende auf die Landschaft hoch.

Zielsetzungen

Zur Förderung der Landschaftsqualität sowie zur Sicherung der Ökosystemfunktionen und der Artenvielfalt sind die wertvollen natürlichen und naturnahen Landschaften und Landschaftsformen zu erhalten, aufzuwerten und zu vernetzen.

Das typische Nebeneinander der naturnahen Landschaftselemente wird erhalten und gefördert.

Landschaftlich verarmte Bereiche werden aufgewertet.

Nutzungen in der Landschaft und Erholungsaktivitäten sind aufeinander abgestimmt und fügen sich ins Landschaftsbild ein.

Die Leistungen der Landschaft für Wertschöpfung, Identität, Erholung, Gesundheit und ästhetischen Genuss sind anerkannt und gesichert.

Die Landschaftsschutzgebiete überlagern zum Teil Landwirtschaftsgebiet, Grundwasserschutzzonen, Grünanlagenzonen und Waldgebiete. Diese Grundnutzungen sind gewährleistet, sie sind aber mit Rücksicht auf die Besonderheiten der einzelnen Landschaften vorzunehmen.

Strategie/ST

10, 11, 12

Planungsgrundsätze

A. Die Landschaftsschutzgebiete sind in ihrer Charakteristik und ihrer Ausdehnung – wo nötig in grenzüberschreitender Abstimmung und mittels Landschaftsentwicklungskonzepten – zu erhalten und, wo erforderlich, ökologisch aufzuwerten. Wo sie das Landwirtschaftsgebiet, die Grundwasserfassung und den Wald überlagern, sind diese Nutzungen zu gewährleisten. Diese Nutzungen sind mit Rücksicht auf die Besonderheiten der Landschaft vorzunehmen. Zu gewährleisten sind im Weiteren die der Landschaft angepassten und die Wirtschaftsformen berücksichtigenden Erholungsnutzungen.

B. Kanton und Gemeinden setzen die Vorgaben für Landschaftsschutzgebiete in ihren Zonenvorschriften um (Ausscheidung als Landschaftsschutzzone, Landschaftsschonzone). Dabei sind folgende Grundsätze zu verankern:

- Die Eigenart und Vielfalt als Lebens- und Landschaftsraum ist zu erhalten, zu fördern und aufzuwerten.

- Die natürliche Dynamik der Fliessgewässer ist zu fördern.

- Die Landschaft ist als Mosaik verschiedener Lebensräume und Kulturelemente zu gestalten und zu pflegen.

- Typische Landschaftsbilder und naturnahe traditionelle Kulturflächen und Strukturen sind zu erhalten, zu fördern und wieder instand zu stellen.

- Extensive Erholungsnutzungen sind so weit zuzulassen, als sie dem Schutz naturnaher Lebensräume nicht widersprechen.

- Für standortgebundene Bauten, Anlagen, Infrastrukturen und Terrainveränderungen sind hohe Anforderungen zu stellen.

Planungsanweisungen

Das BVD erarbeitet in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem WSU bis 2027 ein Landschaftsentwicklungskonzept für den Kanton Basel-Stadt.

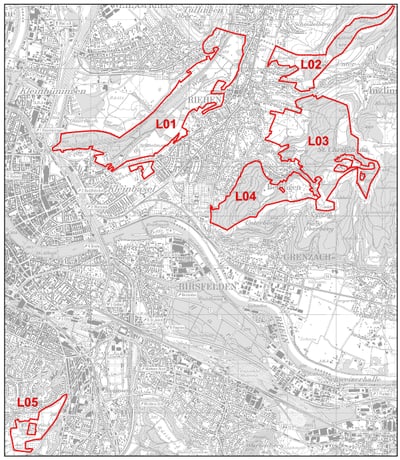

Örtliche Festlegungen (in Richtplankarte)

Nr. | Massnahme | Koordinationsstand |

|---|---|---|

a) | L01 Basel, Riehen Landschaftspark Wiese | Festsetzung |

b) | L02 Riehen Rotengraben/Maienbühl/Eiserne Hand | Festsetzung |

c) | L03 Riehen, Bettingen Mittelberg/Mittelfeld/Im Kaiser | Festsetzung |

d) | L04 Riehen, Bettingen Ausserberg/Im Tal | Festsetzung |

e) | L05 Basel Bruderholz | Festsetzung |

Massnahmen/Details zu den örtlichen Festlegungen

a) L01 Basel, Riehen Landschaftspark Wiese

Mit dem für die kantonale und die Riehener Verwaltung verbindlichen Landschaftsrichtplan «Landschaftspark Wiese» wurde 2001 ein zusammenhängendes binationales Landschaftsschutzgebiet bezeichnet. Diese behördenverbindliche Planungsgrundlage wurde in ihren wesentlichen Aussagen in den kantonalen Richtplan «übersetzt». Bei dem rund 6 km² grossen Landschaftspark Wiese handelt es sich um einen stark genutzten, in den wesentlichen Funktionen intakten Landschafts- und Erholungsraum inmitten des Metropolitanraums Basel. Zwei Fünftel der Fläche befinden sich in Weil am Rhein, drei Fünftel in Riehen und Basel. Diese naturnahe Kulturlandschaft, die vom Fluss Wiese geprägt ist, wird seit 2001 grenzüberschreitend und nachhaltig entwickelt.

b) L02 Riehen Rotengraben/Maienbühl/Eiserne Hand

Ökotopgefüge des höheren Hügellandes. Agrarlandschaft mit hoher Struktur- und Nutzungsvielfalt und Aspekten der Obstwiesenlandschaft.

Eine dauernde Bestockung durch geeignete Baumarten mit tiefer Durchwurzelung bietet den besten Schutz vor Bodenerosion und Rutschungen (WEP).

c) L03 Riehen, Bettingen Mittelberg/Mittelfeld/Im Kaiser

Ökotopgefüge des höheren Hügellandes. Agrarlandschaft mit hoher Struktur- und Nutzungsvielfalt und Aspekten der Obstwiesenlandschaft.

Als störungsarmes Gebiet wird die Ruhekammer für Tiere und Wald am Mittelberg erhalten (WEP).

Grossräumige Bereiche sind im kantonalen Inventar der schützenswerten Naturobjekte.

d) L04 Riehen, Bettingen Ausserberg/Im Tal

Ökotopgefüge des höheren Hügellandes. Agrarlandschaft mit hoher Struktur- und Nutzungsvielfalt und Aspekten der Obstwiesenlandschaft.

Grossräumige Bereiche sind im kantonalen Inventar der schützenswerten Naturobjekte.

e) L05 Basel Bruderholz

Ökotopgefüge des niedrigen Hügellandes Agrarlandschaft mit hoher Struktur- und Nutzungsvielfalt und Aspekten der Obstwiesenlandschaft.

NL1.2 Gewässer

Ausgangslage

Unter den Begriff «Gewässer» fallen sowohl fliessende und stehende Oberflächengewässer als auch Grundwasser und deren Aufstösse, die Quellen, samt ihren Lebensgemeinschaften. Während naturnahe, ungefasste Quellen sowie oberirdische Gewässer ökologisch wertvolle Elemente unserer Kulturlandschaft sind, ist das Leben im Grundwasser eher unbekannt und unsichtbar. Quellen und Grundwasser sind wichtige Trinkwasser- und Brauchwasserressourcen. Oberflächengewässer erfüllen ökologische Funktionen und dienen der Erholung, der Energiegewinnung, der Schifffahrt sowie der Entwässerung von Siedlung und Kulturland.

In der Vergangenheit wurden die Fliessgewässer stark verbaut und ihrer ursprünglichen Dynamik, Struktur- und Artenvielfalt beraubt. Im dicht besiedelten Stadtkanton war diese Entwicklung besonders ausgeprägt: Von den rund 47 Gewässerkilometern gelten heute nur noch 25% als naturnah oder wenig beeinträchtigt. Der Rest ist entweder eingedolt, naturfremd oder morphologisch stark beeinträchtigt.

Zur Erfüllung ihrer ökologischen Funktionen, zum Schutz vor Hochwasser und zur Gewährleistung verschiedener Nutzungen (z.B. Wasserkraft, Erholung) benötigen oberirdische Gewässer ausreichend Raum. Die Gewässerschutzgesetzgebung des Bundes fordert den dazu erforderlichen Gewässerraum an Fliessgewässern und stehenden Gewässern ab einer gewissen Grösse grundeigentümerverbindlich festzulegen, extensiv zu bewirtschaften und zu gestalten. Des Weiteren sind die Kantone verpflichtet, eine behördenverbindliche Revitalisierungsplanung für einen Zeitraum von 20 Jahren zu erstellen und die wesentlichen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung in den Bereichen Schwall und Sunk, Geschiebehaushalt und Fischgängigkeit bis zum Jahr 2030 zu beseitigen. Die Verbesserung der Wasserqualität durch die Verringerung / Vermeidung anthropogener Einträge ist eine weitere Zielsetzung des Gewässerschutzrechts ebenso wie die Revitalisierung gefasster Quellen.

Der kantonale Nutzungsplan Gewässerraum wurde 2023 vom Regierungsrat beschlossen. Er legt den Gewässerraum verbindlich fest. Die kantonale Revitalisierungsplanung und die Planung zur Wiederherstellung der Fischwanderung bei Wasserkraftanlagen liegen seit 2014 vor. Die Revitalisierungsplanung beinhaltet verschiedene Massnahmen sowie eine an Aufwand und Nutzen orientierte Priorisierung. Damit können Gewässer als naturnahe Lebensräume aufgewertet werden und einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität leisten.

Die Reaktivierung des Geschiebehaushalts ist nur im schiffbaren Rhein von Bedeutung. Aufgrund ihrer Komplexität wurde die Umsetzung vom Bund vorerst zurückgestellt. Schwall und Sunk spielt bei den Kraftwerken auf baselstädtischem Gebiet keine Rolle.

Über die Lebewelt des Grundwassers ist noch wenig bekannt. Der Schutz des Grundwassers als Ressource ist seit vielen Jahren in der Gewässerschutzgesetzgebung geregelt. Dementsprechende Angaben befinden sich im Objektblatt «Trink-und Brauchwasser».

Die Folgen der globalen Klimaveränderung mit abnehmenden Sommerniederschlägen und kontinuierlich steigenden Lufttemperaturen verschlechtern die Situation der Gewässer. Hitzesommer führen zur übermässigen Erwärmung oberirdischer Gewässer bis zur Austrocknung kleiner Bäche und Quellen. Bereits stark gefährdete und an kalte Wassertemperaturen angepasste Organismen geraten immer mehr unter Druck. Die trockene Witterung lässt auch die Grundwasserstände sinken. Zudem steigen auch im Grundwasser die Temperaturen. Die Grundwasserüberwachung gewinnt deshalb an Bedeutung. Aufgrund der Klimaerwärmung steigt der Nutzungsdruck für die Verwendung von Grundwasser zu Kühlzwecken.

Zielsetzungen

Innerhalb des Gewässerraums sind die Gewässersohle, die Uferbereiche und das Umland so zu gestalten, dass sie so weit als möglich naturnahen Verhältnissen entsprechen und den Temperatur- und Geschiebehaushalt sowie das Wasserstands- und Abflussregime positiv beeinflussen. Die Wasserqualität sowie die Selbstreinigungskraft der Fliessgewässer sind laufend zu verbessern.

Dies schafft die Grundlage für naturnahe und standortgerechte Lebensgemeinschaften von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen, die sich selbst reproduzieren und regulieren können und eine Artenvielfalt und Häufigkeit aufweisen, die typisch ist für nicht oder nur schwach belastete Fliessgewässer. Die Quellen sind mit ihrer hoch spezialisierten Kleintierwelt naturnah zu erhalten bzw. als solche wiederherzustellen. Die Wechselwirkungen zwischen ober- und unterirdischen Gewässern sind zu erhalten und wo möglich wiederherzustellen.

Fliessgewässer sind als Teil der ökologischen Infrastruktur wichtige Vernetzungsachsen für aquatische und terrestrische Lebewesen und dienen gleichzeitig der extensiven Erholung sowie der Erlebbarkeit der Natur.

Den Folgen des Klimawandels ist mit der Minimierung des Wärmeeintrags in die Oberflächengewässer und ins Grundwasser und mit Nutzungseinschränkungen zu begegnen. Des Weiteren sind die bestehenden Rückzugsmöglichkeiten für die Fischfauna zu schützen und nach Möglichkeit zu fördern. Die vermehrte Versickerung von nicht verschmutztem Regenabwasser hilft, die Wasserstände im Grundwasser anzureichern. Die Überwachung der Wasserqualität muss flächendeckend sichergestellt sein.

Strategie/ST

- Eidgenössische Gewässerschutzbestimmungen und verwandte Rechtsgrundlagen (Gewässerschutzgesetz [GschG], Gewässerschutzverordnung [GschV], Wasserbaugesetz [WBG]

- Eidgenössisches Fischereigesetz (BGF und VBGF) und Eidgenössisches Natur- und Heimatschutzgesetz [NHG]).

- Vollzugshilfen Renaturierung Fliessgewässer des Bundes.

Planungsgrundsätze

A. Die Gewässer und der Gewässerraum sind im Biotopverbund als standorttypische Ökosysteme sowie als prägende Elemente der Kulturlandschaft zu erhalten und wo möglich wiederherzustellen.

B. Die Durchgängigkeit der Fliessgewässer zur Vernetzung der Lebensräume in Quer- und Längsrichtung ist durch die Umsetzung der Revitalisierungsplanung und der strategischen Planung zur Wiederherstellung der Fischgängigkeit zu verbessern.

C. Die unterschiedlichen Nutzungsansprüche wie Trinkwasserversorgung, Rheinschifffahrt, Hochwasserschutz, Erholung, Wasserkraft und Landwirtschaft sind unter Abwägung der Interessen zu koordinieren.

D. Die Hochwassersicherheit und ein funktionierender Geschiebehaushalt sind mit geeigneten baulichen Massnahmen zu gewährleisten.

E. Der Kanton überwacht die Qualität der Gewässer. Er fördert Massnahmen zur Reduktion der Schadstoff- und Temperaturbelastung und zur Verhinderung anderer nachteiliger Einwirkungen.

Planungsanweisungen

- Das BVD aktualisiert bei Bedarf in Zusammenarbeit mit dem WSU und den Gemeinden den kantonalen Nutzungsplan Gewässerraum. Die Anpassung des Gewässerraums ist auf der Grundlage von wasserbaulichen Projekten (Ausdolungen, Revitalisierungen und Hochwasserschutzprojekte etc.) durchzuführen. Das WSU vollzieht die Bestimmungen zur Nutzung des Gewässerraums.

- Kanton und Gemeinden setzen, wo nötig in grenzübergreifender Zusammenarbeit und unter Einbezug von Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, die Revitalisierungsplanung um; sie berücksichtigen dabei die anderen raumrelevanten Interessen. Wirkungskontrollen orientieren über die Auswirkungen der Massnahmen.

- Der Kanton sorgt bei den Kraftwerkbetreibern für die fristgerechte Umsetzung der Sanierungsmassnahmen betreffend Wiederherstellung der Fischwanderung.

- Der Kanton aktualisiert die Revitalisierungsplanung gemäss den gesetzlichen Vorgaben.

- Der Kanton und die Gemeinden prüfen Massnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Wanderachsen sowie wichtiger Laich- und Entwicklungsgebiete national prioritärer Fischarten (Zielarten: Lachs, Nase und Äsche).

- Der Kanton und die Gemeinden prüfen den Rückbau von Quellfassungen und die Wiederherstellung von Quell-Lebensräumen.

Örtliche Festlegungen (nicht in Richtplankarte)

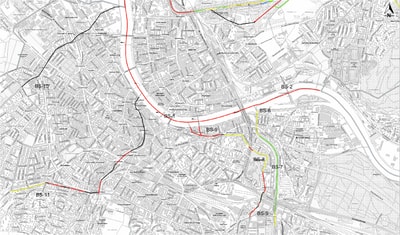

Kanton und Gemeinden werten folgende Fliessgewässerabschnitte auf der Basis der kantonalen Revitalisierungsplanung von 2014 und des Kantonalen Entwicklungskonzepts von 2002 auf.

Aufzuwertende Fliessgewässerabschnitte

Nr. | Gemeinde | Vorhaben | Kurzbeschreibung | Koordinationsstand |

|---|---|---|---|---|

BS-1 | Basel | Rhein, Ufer Klein- und Grossbasel | Möglichst naturnahe Ufersanierungen bis zum Bermenweg (Ingenieurbiologische Massnahmen, Blockwurf, Flachuferschüttungen etc.) | Vororientierung / Zwischenergebnis |

BS-2 | Basel | Rhein, Kraftwerk Birsfelden | Wiederherstellung der Fischgängigkeit und des Fischschutzes durch den Bau von Auf- und Abstiegsmassnahmen gemäss Verfügung des Bundesamtes für Energie | Festsetzung |

BS-3 | Basel | Rhein / Mündungsbereich Wiese | Wanderachse vor nachteiligen Nutzungen zonenrechtlich schützen; Gewährleistung der Lockströmung . | Vororientierung |

BS/R-4a | Basel/Riehen | Wiese, Freiburgerhof bis Landesgrenze | Revitalisierung innerhalb Hochwasserdämme und der Grundwasserschutzzone. Aufheben von Wanderhindernissen, Vernetzung mit Seitengewässern, Niederwasserrinne etc. (vgl. Programm WieseVital). Der Schutz des Grundwassers ist zu gewährleisten (s. VE1.1 Trink- und Brauchwasser). | Festsetzung |

BS/R-4b | Basel/Riehen | Wiese, Freiburghof bis Landesgrenze | Abschnittsweise Verbreiterung des Flusslaufs im Zuge der Revitalisierung (vgl. WieseVital Plus). Rechts- oder linksufrige Rückversetzung der Hochwasserdämme, Diversifizierung der Ufer-, Schwemm- und Überschwemmungsbereiche sowie Wiederherstellung eines naturnahen Hauptgerinnes. Der Schutz des Grundwassers ist zu gewährleisten (s. VE1.1 Trink- und Brauchwasser). | Zwischenergebnis |

BS-5 | Basel | Wiese, Schliesse | Wiederherstellung der Fischdurch-gängigkeit bei der Schliesse und am Wildschutzkanal. Der Schutz des Grundwassers ist zu gewährleisten (s. VE1.1 Trink- und Brauchwasser). | Festsetzung |

BS-6 | Basel | Rhein /, Mündungsbereich ‘Birskopf’ | Revitalisierung Uferbereiche, Wanderachse vor nachteiligen Nutzungen zonenrechtlich schüt-zen; Gewährleistung der Lockströmung. | Vororientierung |

BS-7 | Basel | Birs, Zürcherstrasse bis St. Jakob | Revitalisierung innerhalb Hochwasserdämme erweitern durch Verlegen von Werkleitungen aus Vorland in Birsstrasse, wenn deren Sanierungsbedarf erreicht (ca. ab 2027) | Zwischenergebnis |

BS-8 | Basel | St. Alban-Teich, ganze Länge | Revitalisierung innerhalb Gerinne | Zwischenergebnis |

BS- 9 | Basel | St. Alban-Teich, Pumpwerk St. Jakob und Papiermuseum | Sanierung Fischgängigkeit am Wuhr ‘Wullenerb’ beim St. Jakob; Sanierung Fischschutz beim Wasserrad Papiermuseum | Zwischenergebnis |

BS-10 | Basel | Bachgraben, Bereich Promenade | Ausdolung und naturnahe Gestaltung innerhalb Parkanlage | Festsetzung |

BS-11 | Basel | Dorenbach, Allschwiler Weiher bis Mündung Birsig | Naturnahe Gestaltung und Verbreiterung des Gerinnes, Vernetzung mit Birsig im Mündungsbereich | Festsetzung |

BS-12 | Basel | Otterbach, entlang Freiburgerstrasse | Offenlegung mit neuer Bachführung im Wald der Langen Erlen und Mündung in Wiese oberhalb Freiburgerhof | Festsetzung |

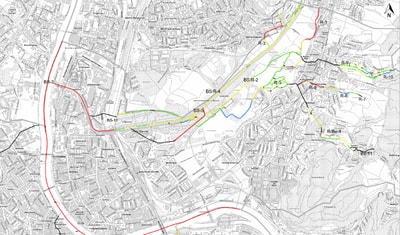

Aufzuwertende Fliessgewässerabschnitte

Nr. | Gemeinde | Vorhaben | Kurzbeschreibung | Koordinationsstand |

|---|---|---|---|---|

R-1 | Riehen | Mühleteich, Grenze bis Weilstrasse | Strukturverbesserung, Uferabflachung. Der Schutz des Grundwassers ist zu gewährleisten (s. VE1.1 Trink- und Brauchwasser). | Festsetzung |

BS/R-2 | Basel / Riehen | Neuer Teich, Höhe Schliesse bis Mündung Aubach | Ökologische Aufwertung innerhalb des ursprünglichen Gewerbekanals, Aufhebung Wanderhindernisse, Umlegung, Durchgängigkeit gewährleisten. Der Schutz des Grundwassers ist zu gewährleisten (s. VE1.1 Trink- und Brauchwasser). | Zwischenergebnis / Festsetzung |

R-3 | Riehen | Weilmühleteich, ab Weilstrasse bis Mündung in die Wiese (CH Boden) | Ökologische Aufwertung innerhalb des ursprünglichen Gewerbekanals, Revitalisierung des Abschnitts zur Wiese i.R. WieseVital. Der Schutz des Grundwassers ist zu gewährleisten (s. VE1.1 Trink- und Brauchwasser). | Festsetzung |

R/Be-4 | Riehen / Bettingen | Bettingerbach, Ausdolung und Revitalisierung | Naturnahe Gestaltung, Verbesserung der Durchgängigkeit, Hochwasserrückhaltemassnahmen | Zwischenergebnis |

R-5 | Riehen | Wassergräben auf dem Brühl | Offenlegung von Verrohrungen. Der Schutz des Grundwassers ist zu gewährleisten (s. VE1.1 Trink- und Brauchwasser). | Vororientierung |

R-6 | Riehen | Immenbach, bei Moostäli | Hochwasserrückhaltemassnahmen. Der Schutz des Grundwassers ist zu gewährleisten (s. VE1.1 Trink- und Brauchwasser). | Zwischenergebnis |

R-7 | Riehen | Immenbach, ob Moos | Offenlegung des Bachs. Der Schutz des Grundwassers ist zu gewährleisten (s. VE1.1 Trink- und Brauchwasser). | Zwischenergebnis |

R-8 | Riehen | Immenbach, im Siedlungsgebiet | Ökologische Aufwertung innerhalb Gerinne, Ersatz Verrohrungen, Uferabflachungen | Vororientierung |

R-9 | Riehen | Aubach, Landesgrenze bis Schlossgasse | Naturnahe Gestaltung und Gerinne-aufweitung, Durchgängigkeit, Rückbau und Schutz obere Auquelle. Der Schutz des Grundwassers ist zu gewährleisten (s. VE1.1 Trink- und Brauchwasser). | Vororientierung |

R-10 | Riehen | Aubach, oberhalb Autäli | Hochwasserrückhaltemulde. Der Schutz des Grundwassers ist zu gewährleisten (s. VE1.1 Trink- und Brauchwasser). | Zwischenergebnis |

Be-11 | Bettingen | Bettingerbach, im Bereich Gartenbad | Umlegung und Ausdolung des Bachgerinnes im Siedlungsgebiet | Vororientierung |

NL1.3 Wald

Ausgangslage

Für die Umschreibung des Waldbegriffes, den Schutz des Waldes sowie für die Bewirtschaftung und Planung des Waldes gilt die Waldgesetzgebung1 von Bund und Kanton.

Wälder sind nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit so zu bewirtschaften, dass sie ihre Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen können (vgl. Art. 20 Abs. 1 WaG). Ziel ist die Erhaltung von biologischer Vielfalt, Produktivität, Verjüngungsfähigkeit und Vitalität der Wälder. Die baselstädtischen Wälder sind nach den Grundsätzen des naturnahen Waldbaus zu pflegen (§ 19 WaG BS).

Das Waldareal ist keine Nutzungszone im Sinne des Planungsrechts. Der Waldentwicklungsplan (WEP) aus dem Jahr 2020 dient dazu, eine nachhaltige Erfüllung der einzelnen Waldfunktionen sicherzustellen (§ 20 ff. WaG BS und § 24 WaV BS). Für das Waldareal ist der Waldentwicklungsplan WEP das Planungsinstrument auf Richtplanebene.

Der WEP und der kantonale Richtplan sind aufeinander abgestimmt. Mit der Abstimmung wird einerseits ein zweckmässiges Vorgehen in den gegenseitigen Einflussbereichen sichergestellt, andererseits kann mit Massnahmen der Raumplanung die Erhaltung und Förderung der verschiedenen Waldfunktionen unterstützt werden.

Im Kanton Basel-Stadt bedeckt der Wald 12% der Kantonsfläche. Er gehört zu 21% privaten Eigentümern und zu 79% öffentlich-rechtlichen Eigentümern. Der Wald prägt unsere Landschaft. Er liefert den nachwachsenden Rohstoff Holz, bietet dem Menschen Raum für Erholung, ist Lebensraum für eine Vielfalt von Tieren und Pflanzen, übt einen starken, positiven Einfluss auf das Klima im Siedlungsraum aus (Kaltluftentstehungsgebiete) und sorgt nicht zuletzt für den Schutz von Siedlungen und Verkehrsinfrastrukturen. Zudem leistet er im Bereich der Trinkwassergewinnung einen wesentlichen Beitrag zum Schutz des Grundwassers und zur Produktion sauberen Trinkwassers.

Der Klimawandel ist eine der grössten Herausforderungen für das Ökosystem Wald. Welche Konsequenzen dies für das Ökosystem Wald hat, ist schwierig vorhersehbar. Mit einer langfristig angelegten Strategie der Risikoverteilung kann der Aufwand zu einer anpassungsfähigen Bestockung über einen längeren Zeitraum verteilt und minimiert werden. Die Risikoverteilung erfolgt u.a. durch artenreiche Waldbestände, eine vielfältige Struktur der Wälder und die genetische Vielfalt der Bestände. Sie sind Grundvoraussetzung dafür, dass sich das Ökosystem Wald den ändernden Klimabedingungen anpassen kann.

Zielsetzungen

Der Basler Wald ist multifunktional und es findet ein ausgewogenes Nebeneinander von Naturschutz, Erholungsnutzung und Trinkwasserschutz statt. Er bleibt in seiner Gesamtheit ein ökologisch wertvolles Gebiet.

Der Wald erfüllt in den Gebieten mit Vorrang Erosionsschutz seine Funktion zum Schutz vor Bodenerosion.

Der Basler Wald leistet seinen Beitrag für hochwertiges Basler Trinkwasser.

Die Anpassung des Basler Waldes an den Klimawandel ist auf den neuesten Wissensstand gestützt. Die Neobiota-Strategie ist im Basler Wald umgesetzt.

Der Basler Wald bleibt ein attraktives Naherholungsgebiet. Die Erholungsnutzung wird in Gebieten mit Vorrang Erholung konzentriert.

Das Wegenetz, sein Unterhalt und seine Signalisation sind auf die Erholungsnutzung sowie die Waldbewirtschaftung abgestimmt.

Der Wildtierbestand wird durch ein adäquates Wildtiermanagement auf den Lebensraum des Basler Waldes abgestimmt.

Leitsätze

nl1-3

Planungsgrundsätze

A. Der Lebensraum Wald ist so zu erhalten, dass er seine vielfältigen Funktionen erfüllen kann. Er dient der Holzproduktion, der Trinkwasserproduktion, der Erholung, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, der Klimaregulierung und als Schutz vor Naturgefahren.

Planungsanweisungen

- Der Waldentwicklungsplan (WEP) wird alle 15 Jahre bzw. bei grundlegend veränderten Verhältnissen aktualisiert (siehe § 24 Abs. 4 Waldverordnung BS).

Städtebau & Architektur

Öffnungszeiten

Mo-Fr 8.00-12.00 / Mo-Do 13.30-17.00 und Fr 13.30-16.00